丹参的栽培技术

(梁宗锁 西北农业科技大学)

丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge)为唇形科多年生草本植物,别名紫丹参、血参、赤参、红根等,以干燥根入药,药材名丹参。丹参味苦,性微寒,归心、肝二经,具有活血祛痰、养血安神、消肿止痛等功效,主治冠心病、心肌梗死、心绞痛等症。主要含两类有效成分:脂溶性丹参酮类(脂溶性二萜醌类)和水溶性酚酸成分。脂溶性成分包括:丹参酮(tanshinone)Ⅰ、ⅡA、ⅡB、Ⅴ、Ⅵ,隐丹参酮(cryptotanshinone),异丹参酮(isotanshinone)Ⅰ、Ⅱ、ⅡB等;水溶性酚酸类有丹酚酸(salviano1ic acid)A、B、C、D、E、F、G,迷迭香酸(rosmarinic acid),紫草酸B(lithospermic acid B)等。此外,丹参还含黄酮类、三萜类和甾醇等成分。由于丹参疗效显著,临床用量不断增大,成为了药材市场供销两旺商品。全国大部分省区均有栽培,主产陕西、四川、河南、山东等省。

随着近年人工栽培丹参面积的不断扩大,与之相关的理论研究逐渐增多,在引种栽培、繁殖方法、栽培模式、品质比较、组培快繁等方面工作已取得很大进展,并建立了国家GAP认证的人工规范化生产体系。目前的研究热点集中在应用生物技术手段调控丹参次生代谢,以保证和提高丹参品质。

一、植物形态

多年生草本,高30~80 cm,全株密被柔毛。根圆柱形,砖红色。茎直立,多分枝。奇数羽状复叶,叶柄长1~7 cm,小叶3~7,顶端小叶较大,小叶卵形或椭圆状卵形,长1.5~8 cm,宽0.8~5 cm,先端钝,基部宽楔形或斜圆形,边缘具圆锯齿,两面被柔毛,下面较密。轮伞花序有花6至多朵,组成顶生或腋生的总状花序,密被腺毛和长柔毛;小苞片披针形,被腺毛;花萼钟状,长1~1.3 cm,先端二唇形,萼筒喉部密被白色柔毛;花冠蓝紫色,唇形花冠,长2~2.7 cm,上唇直立,略成镰刀状,先端微裂,下唇较上唇短,先端3裂,中央裂片较两侧裂片长且大,又作浅2裂;发育雄蕊2,伸出花冠管外面盖于上唇之下,药隔长,花丝比药隔短,上臂药室发育,2下臂的药室不育,顶端联合;子房上位,4深裂,花柱较雄蕊长,柱头2裂。小坚果长圆形,熟时暗棕色或黑色,包于宿萼中。花期5—8月,果期8—9月。

二、生物学特性

(一) 对环境条件的要求

丹参分布广,适应性强,野生于林缘坡地、沟边草丛、路旁等阳光充足、空气湿度大、较湿润的地方。喜温和气候,较耐寒,一般冬季根可耐受-15℃以上的低温,生长最适温度为20~26℃。空气相对湿度80%为宜。主要栽培产区一般年平均气温11~17℃,海拔500 m以上,年降水量500 mm以上。丹参根部发达,长度可达60~80 cm,怕旱又忌涝,对土壤要求不严,一般土壤均能生长,但以地势向阳,土层深厚,中等肥沃,排水良好的砂质壤土栽培为好。忌在排水不良的低洼地种植。土壤酸碱度以微酸性到微碱性为宜。

(二) 生长发育特性

丹参种子小,长卵圆形,千粒重1.64 g。在18~22℃温度下,15 d左右出苗,出苗率70%~80%,陈种子发芽率极低。丹参的根在地温15~17℃时开始萌生不定芽,根条上段比下段发芽生根早。当5 cm土层地温达到10℃时,丹参开始返青,3—5月为茎叶生长旺季,4月开始长茎秆,4—6月枝叶茂盛,陆续开花结果,这一时期的气温、相对湿度最适于丹参地上部分的生长,为营养生长和生殖生长的旺盛期。7月之后根生长迅速,7—8月茎秆中部以下叶子部分或全部脱落,果后花序梗自行枯萎,花序基部及其下面一节的腋芽萌动并长出侧枝和新叶,同时基生叶又丛生,此时新枝新叶能加强植物的光合作用,有利于根的生长。8月中、下旬丹参根系加速分支、膨大,此时应防止积水烂根,增加根系营养。10月底至11月初平均气温10℃以下,地上部分开始枯萎,温度降至-5℃时,茎叶在短期内仍能经受得住,最低温度-15℃左右,最大冻土深43 cm左右仍可安全越冬。

丹参根中丹参酮类有效成分在皮部含量高,在木质部中的含量极少,而皮越厚丹参酮含量越低,因此丹参酮类成分主要分布在根的表面。其中隐丹参酮集中分布在根表皮,含量比皮层或中柱高10~40倍,细根的含量比粗根约高一倍。因此栽培上应采取相应的措施促使根系表面积的增大,增加根系的分支。

三、栽培技术

(一) 品种类型

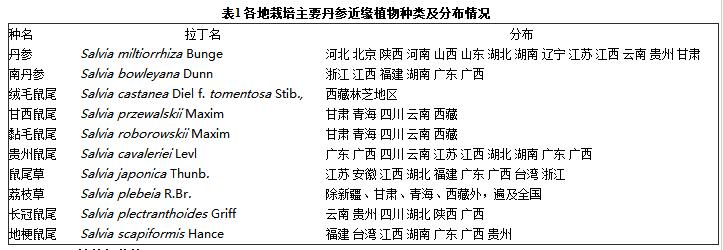

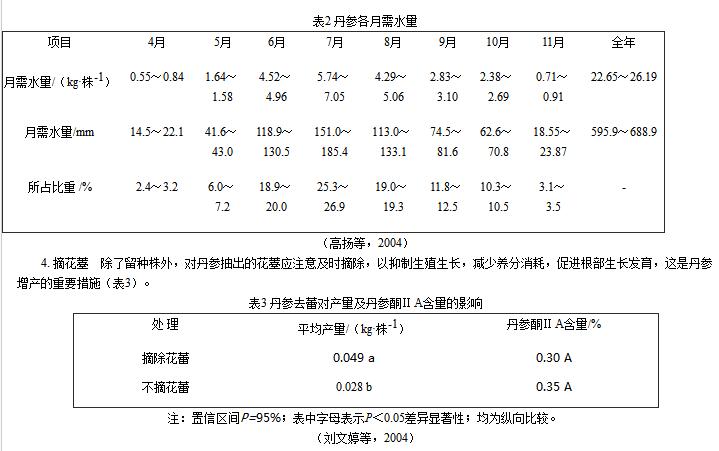

丹参主产于陕西、河南、山东、四川、云南、山西、江苏、湖北、甘肃等省区,全国大面积地区均有栽培。药典规定的药材丹参原植物为丹参(Salvia miltiorrhiza Bunge.)。但各栽培区仍存在不同同属近缘植物混杂现象(表1),栽培时应注意鉴别。

(二) 选地与整地

丹参根系发达,应选择地势向阳,土层深厚疏松,土质肥沃,排水良好的砂质壤土栽种,黏土和盐碱地均不宜生长。忌连作,可与小麦、玉米、洋葱、大蒜、薏苡、蓖麻、夏枯草等作物或非根类中药材轮作,或在果园中套种,而不适于与豆科或其他根类药材轮作。前茬作物收割后整地,深翻30 cm 以上,翻地同时施足基肥,每亩施农家肥1 500~3 000 kg。耙细整平后,作成宽80~130 cm的高畦,北方雨水较少的地区可开平畦,并开好排水沟系,利于排水。

(三) 繁殖方法

丹参的繁殖方法较多,包括种子繁殖、分根繁殖、扦插繁殖和芦头繁殖。

1. 种子繁殖可育苗移栽或直播。

(1)育苗:丹参种子于6—7月间成熟后,采摘后即可播种。在整理好的畦上按行距25~30 cm开沟,沟深1~2 cm,将种子均匀地播入沟内,覆土,以盖住种子为度,播后浇水盖草保湿。用种量7.5 kg/hm2,15 d左右可出苗。当苗高6~10 cm时可间苗,一般11月份左右,即可移栽定植于大田。北方地区在3月中、下旬用种子按行距30~40 cm开沟条播育苗,种子细小,盖土宜浅,以见不到种子为宜,播后浇水盖地膜保温,半月后在地膜上打孔出苗可植大田,苗高6~10 cm时间苗,5-6月可定植于大田。一般种子繁殖的生长期为16个月。

(2) 直播:3月份播种,采取条播或穴播,行距30~40 cm,株距20~30 cm挖穴,穴内播种量5~10粒,覆土2~3 cm。条播沟深3~4 cm,覆土2~3 cm。条播沟深1~1.3 cm,覆土0.7~1 cm,播种量7.5 kg/hm2。如果遇干旱,播前浇透水再播种,半月左右即可出苗,苗高7 cm时间苗。

2. 分根繁殖 栽种时间一般在当年2—3月份,也可在前年11月上旬立冬前栽种,冬栽比春栽产量高,随栽随挖。

选种要选一年生的健壮无病虫的鲜根作种,侧根为好,根粗1~1.5 cm,老根、细根不能作种,老根作种易空心,须根多;细根作种生长不良,根条小,产量低。栽种时期一般在3—4月份,在准备好的栽植地上按行距30~40 cm,株距20~30 cm开穴,穴深3~5 cm,穴内施入农家肥,约每亩1 500~2 000 kg。将选好的根条切成5~7 cm长的根段,一般取根条中上段萌发能力强的部分和新生根条,边切边栽,大头朝上,直立穴内,不可倒栽,每穴栽1~2段,盖上1.5~2 cm盖土压实,盖土不宜过多,否则妨碍出苗,每亩需种根50~60 kg。栽后60 d出苗,为使丹参提前出苗,并且增加丹参生长期可用根段催芽法,于11月底至12月初挖深约25~27 cm的沟槽,把剪好根段铺入槽中,约6 cm厚,盖土6 cm,上面再放6 cm厚的根段,再上盖10~12 cm厚的盖土,略高出地面,可防止积水,天旱时浇水,并经常检查以防霉烂。第二年3月底至4月初,根段上部都长出了白色的芽,即可栽植大田。采用该法栽植,出苗快、齐,不抽薹,不开花,叶片肥大,根部充分生长,产量高。

3. 扦插繁殖 南方于4—5月,北方于6—8月,剪取生长健壮的茎枝,截成17~20 cm长的插穗,剪除下部的叶片,上部留2~3片叶。在整好的畦内浇水灌透,按行距20 cm,株距10 cm开沟,将插穗斜插入土1/2~2/3,顺沟培土压实,搭矮棚遮阴,保持土壤湿润。一般20 d左右便可生根,成苗率90%以上。待根长3 cm时,便可定植于大田。

4. 芦头繁殖 3月上、中旬,选无病虫害的健壮植株,剪去地上部的茎叶,留长2~2.5 cm的芦头作种苗,按行株距(30~40)cm×(25~30)cm,挖3 cm深的穴,每穴栽1~2株,芦头向上,覆土盖住芦头为度,浇水,40~45 d(即4月中下旬)即可生根发芽。

(四) 田间管理

1. 中耕除草 采用分根繁殖法种植的,常因盖土太厚,妨碍出苗,因此3、4月幼苗出土时要进行查苗,如发现因盖土太厚或表土板结,应将穴土挖开,以利出苗。丹参生育期内需进行三次中耕除草,苗高10~15 cm时进行第一次中耕除草,中耕要浅,避免伤根。第二次在6月,第三次在7—8月进行,封垄后停止中耕。育苗地应拔草,以免伤苗。

2. 合理施肥 丹参在移栽时作基肥的N肥不能施用太多,否则将会影响成活,即使成活,苗期也会出现烧苗症状。从增加产量的角度来说,N∶P=1∶1时产量可提高一倍。从提高丹参素及总丹参酮的含量上来说,N∶P∶K=1∶2.5∶2可使丹参素和总丹参酮的含量分别提高1/4和1/5。中期可施用适量的N肥,以利于茎叶的生长,为后期根系的生长发育提供光合产物。第一次除草结合追肥,雨后进行,一般以施N肥为主,以后配施P、K肥,如肥饼、过磷酸钙、硝酸钾等,最后一次要重施,以促进根部生长。第一、二次可施加腐熟粪肥1 000~2 000 kg/亩、过磷酸钙10~15 kg/亩或肥饼50 kg/亩。第三次施肥于收获前两个月,应重施P、K肥,促进根系生长,每亩配施肥饼50~70 kg、过磷酸钙40 kg,两者堆沤腐熟后挖窝施,施后覆土。此外,微量元素可提高丹参的产量和有效成分含量,施有锰肥有利于丹参酮及丹参素的累积。施用硼肥有利于丹参产量的增加。因此在丹参生长发育旺盛时期可施加适量的微肥(韩建萍,梁宗锁等,2004)。

3. 排灌 水丹参系肉质根,怕田间积水,故必须经常疏通排水沟,严防积水成涝,造成烂根。但出苗期和幼苗期需水量较大,要经常保持土壤湿润,遇干旱应及时灌水。丹参各月需水量见表2。

(五) 病虫害防治

1. 丹参常见的病害 有根腐病、叶斑病、根结线虫病、菌核病等。

(1) 根腐病:病原是真菌中一种半知菌。罹病植株,根部发黑腐烂,地上部个别茎枝先枯死,严重时全株死亡。防治方法:① 选择地势高的地块种植。② 雨季及时排除积水。③ 选用健壮无病种苗。④ 轮作。⑤ 发病初期用50%甲基托布津800~1 000倍液浇灌。⑥ 拔除病株并用石灰消毒病穴。

(2) 叶斑病:是一种细菌性病害。为害叶片。5月初发生,一直延续到秋末。初期叶片上生有圆形或不规则形深褐色病斑。严重时病斑扩大汇合,致使叶片枯死。防治方法:① 发病前喷1∶1∶(120~150) 波尔多液,7 d喷1次,连喷2~3次。② 发病初期喷50%多菌灵1 000倍液。③ 加强田间管理,实行轮作。④ 冬季清园,烧毁病残株。

(3) 根结线虫病:病原是圆形动物门,线虫纲一种低等线形动物。由于线虫的寄生,在须根上形成许多瘤状结节,地上部生长瘦弱,严重影响产量和品质。防治方法:① 选地势高燥,无积水的地方种植。② 与禾本科作物轮作,不重茬。③ 建立无病留种田。④ 用80%二溴氯丙烷2~3 kg加水100 kg,在栽种前15 d开沟施入土中覆土,防止药液挥发,进行土壤消毒灭菌,拌施辛硫磷粉剂2~3 kg/亩对根结线虫有明显的防止效果。

(4) 菌核病:发病植株茎基部、芽头及根茎部等部位逐渐腐烂,变成褐色,并在发病部位及附近土面以及茎秆基部的内部,生有黑色鼠粪状的菌核和白色菌丝体,植株枯萎死亡。防治方法:① 加强田间管理,及时疏沟排水。② 实行水旱轮作,淹死菌核。③ 发病初期及时拔除病株并用50%氯硝胺0.5 kg加石灰10 kg,撒在病株茎基及周围土面,防止蔓延,或用50%速克灵1 000倍液浇灌。

2. 丹参主要虫害 有蚜虫、银纹夜蛾、棉铃虫、蛴螬、地老虎等。

(1) 蚜虫:主要危害叶及幼芽。

防治方法:用50%杀螟松1 000~2 000倍液或40%乐果1 500~2 000倍液喷雾,7 d喷1次,连续2~3次。

(2) 银纹夜蛾:属于鳞翅目夜蛾科。以幼虫咬食叶片,夏秋季发生。咬食叶片成缺刻,严重时可把叶片吃光。

防治方法:① 冬季清园,烧毁田间枯枝落叶。② 悬挂黑光灯诱杀成虫。③ 在幼龄期,喷90%敌百虫500~800倍液7 d喷1次。④ 杀灭菊酯2 000倍液防治。

(3) 棉铃虫:属鳞翅目夜蛾科。幼虫为害蕾、花、果,影响种子产量。

防治方法:现蕾期喷洒50%辛硫磷乳油1 500倍液或50%西维因600倍液防治。

(4) 蛴螬、地老虎:4—6月份发生,咬食根部。

防治方法:撒毒饵诱杀,在上午10时人工捕捉。或用90%敌百虫1 000~1 500倍液,浇灌根部。

此外,还有中国菟丝子的发生,生长期应及时铲除病株,清除菟丝子种子。

四、留种技术

丹参花期为5—8月,一般顶端花序先开花,种子先成熟,但花序基部及其下面一节的腋芽萌动并不断生出侧枝和新叶,这样不断有新的花序产生,种子的成熟时期也不一致,这就要求采收种子时应分批多次进行,6月份花序变成褐色并开始枯萎,部分种子呈黑褐色时,即可进行采收。采收时将整个花序剪下,置通风阴凉处晾干后,脱粒后即可进行秋播育苗,供春播用的种子应阴干贮藏,防止受潮发霉。

五、采收加工

(一) 采收

春栽丹参于当年11月初至11月底地上部枯萎时采挖。丹参根入土较深,根系分布广,质地脆而易断,采挖时先将地上茎叶除去,深挖参根,防止挖断。

(二) 产地初加工

采收后的丹参要经过晾晒和烘干。如需条丹参,可将直径0.8 cm以上的根条在母根处切下,顺条理齐,曝晒,不时翻动,7~8成干时,扎成小把,再曝晒至干,装箱即成“条丹参”。如不分粗细,晒干去杂后装入麻袋者称“统丹参”,有些产区在加工过程中有堆起“发汗”的习惯,但此法会使有效成分含量降低,故不宜采用。

(三) 药材质量标准

加工好的药材以长圆柱形,顺直,表面红棕色没有脱落,有纵皱纹,质坚实,外皮紧贴不易剥落;断面灰黄色或黄棕色,菊花纹理明显者为佳。同时干品水分含量不得过13.0%,总灰分不得过10.0%,酸不溶性灰分不得过3.0%,丹参酮ⅡA含量不得少于0.20%,丹酚酸B含量不得少于3.0%。

六、包装、贮藏与运输

(一) 包装

产品经晾晒或烘干后,利用挑选、筛选等方法清除劣质品及杂质,在包装前应再次检查是否已充分干燥,所使用的包装材料为清洁卫生的编织袋、麻袋或纸箱,在每件包装上,应注明品名、规格、产地、批号、包装日期、生产单位,并附有质量合格的标志。

(二) 贮藏

贮藏药材的仓库应通风、干燥、避光,必要时安装空调及除湿设备,并具有防鼠、虫、禽畜的措施。地面应整洁、无缝隙、易清洁。药材应存放在货架上,与墙壁保持足够距离,防止虫蛀、霉变、腐烂、泛油等现象发生,并定期检查。

(三) 运输

药材批量运输时,不应与其他有毒、有害、易串味物质混装。运载容器应具有较好的通气性,以保持干燥,并应有防潮措施。